Modulation

Sprachsignale

Im weiteren Verlauf beschäftigen wir uns vor allem mit der Modulation von Sprache. Dazu müssen wir zunächst verstehen, was Sprache eigentlich ausmacht. Wenn wir sprechen, entstehen viele verschiedene tiefe und hohe sowie leise und laute Töne als Schallwellen. Wir nennen dies ein Sprachsignal.

Sprechen wir in ein Mikrofon, dann wandelt es das Sprachsignal um. Aus den tiefen und hohen sowie leisen und lauten Tönen werden langsame und schnelle elektrische Schwingungen mit kleiner und große Amplitude. Das Sprachsignal liegt nicht mehr als Schallwelle, sondern als elektrische Schwingung vor und kann im Funkgerät verarbeitet werden.

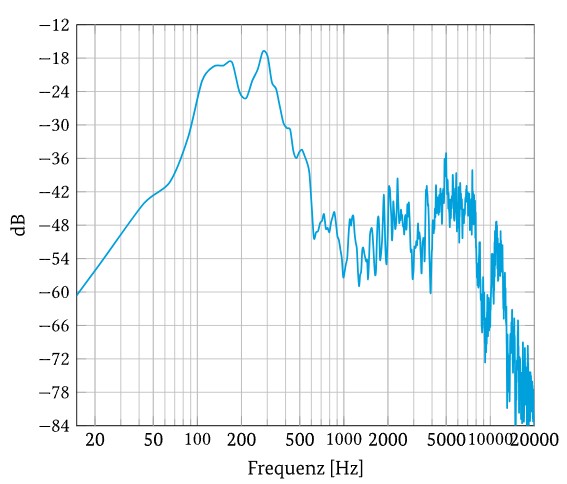

In Abbildung sehen wir ein typisches Sprachsignal als Amplitudenspektrum. Der Frequenzbereich von 0 bis 20 kHz wird gezeigt. Die Kurve stellt die Amplitude für die jeweilige Frequenz dar. Es lässt sich gut erkennen, dass Sprache nicht beliebig hohe Frequenzen enthält. Für Funkübertragungen wird sogar oft ein noch weiter eingeschränkter Frequenzbereich genutzt.

Durch Druck auf den nächsten Button, wird das Mikrofon des Browsers aktiviert. Danach kann man das Spektrum der eigenen Sprache betrachten.

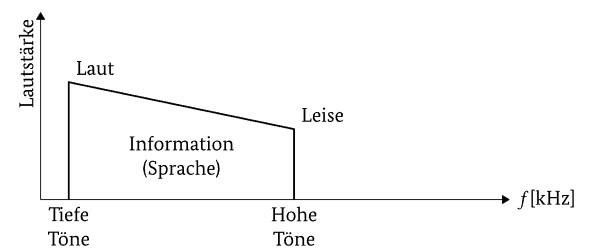

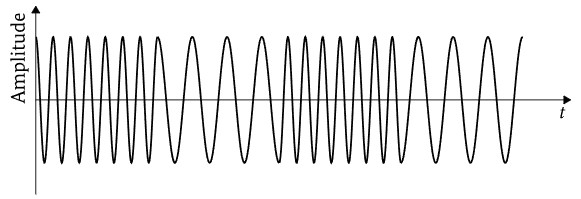

In der Abbildung sehen wir die symbolische Darstellung eines Sprachspektrums. Auf der X-Achse von links nach rechts werden unterschiedliche Frequenzen dargestellt. Tiefe Töne mit kleineren Frequenzen finden sich weiter links als hohe Töne mit höheren Frequenzen, die weiter rechts zu finden sind. Auf der Y-Achse von unten nach oben ist die Lautsärke der jeweiligen Frequenz dargestellt, fachsprachlich nennen wir dies die Amplitude. Je weiter oben, umso lauter ist der Ton.

In der folgenden Abbildung findet sich ein konkretes Beispiel. Es ist ein genutzter Frequenzbereich von 300 bis 2700 Hz abzulesen. Die „Breite“ des Signals wird übrigens als Bandbreite bezeichnet und in Hertz (Hz) angegeben. Die Bandbreite beträgt in diesem Falle 2700 Hz – 300 Hz = 2400 Hz.

Dieses beispielhafte Sprachsignal werden wir verwenden, um Träger zu modulieren. Ein Signal, mit dem ein Träger moduliert wird, wird als Modulationssignal bezeichnet.

Bandbreite

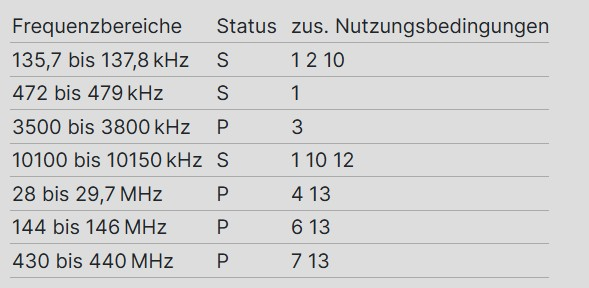

Wie wir gelernt haben, hängt die belegte Sendebandbreite von der Modulationsart und bei FM auch noch vom Hub ab. Für die verschiedenen Amateurfunkbänder sind jeweils maximal zulässige Bandbreiten festgelegt. Diese findet man in der Anlage 1 der Amateurfunkverordnung, aus der wir auch schon die Bandgrenzen entnommen haben. Diese Bandbreiten dürfen nicht überschritten werden. Jeder Funkamateur ist selbst für die Einhaltung verantwortlich.

Die folgenden Fragen lassen sich alle mit Hilfe der Fußnoten in der Anlage 1 der Amateurfunkverordnung lösen, die – wie schon erwähnt – während der Prüfung als Hilfsmittel zur Verfügung steht. Wir empfehlen, sich vor der Prüfung mit der Anlage vertraut zu machen!

Besonders aufpassen muss man bei Sendungen in der Nähe der Grenzen der Amateurfunkbänder. Ein Beispiel: Nehmen wir an, ein FM-Signal belegt eine Bandbreite von 15 kHz, und wir stellen den Sender auf die untere Bandgrenze des 70cm-Bandes ein, also auf 430 MHz. Das Sendesignal befindet sich um die Trägerfrequenz herum, also jeweils 7,5 kHz unterhalb und oberhalb. Es würde sich also von 429,9925 bis 430,0075 MHz erstrecken. Da das Signal somit zur Hälfte außerhalb des Bandes wäre, dürfen wir nicht auf PTT drücken! Wir müssen also bei FM, aber auch bei AM, immer mindestens einen Abstand von der halben belegten Bandbreite zur Bandgrenze hin einhalten.

1 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 800 Hz.

3 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 2,7 kHz.

4 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung unterhalb 29 MHz: 7 kHz, oberhalb 29 MHz: 40 kHz.

6 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 40 kHz.

7 Maximal zulässige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 2 MHz; bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen: 7 MHz.

Jetzt beschäftigen wir uns damit, dass es durch die sogenannte Modulation möglich ist, Informationen wie die menschliche Sprache auf eine Funkwelle (Träger) aufzuprägen.

Dabei lernen die grundlegenden Modulationsarten AM, FM und SSB kennen.

Modulationsarten

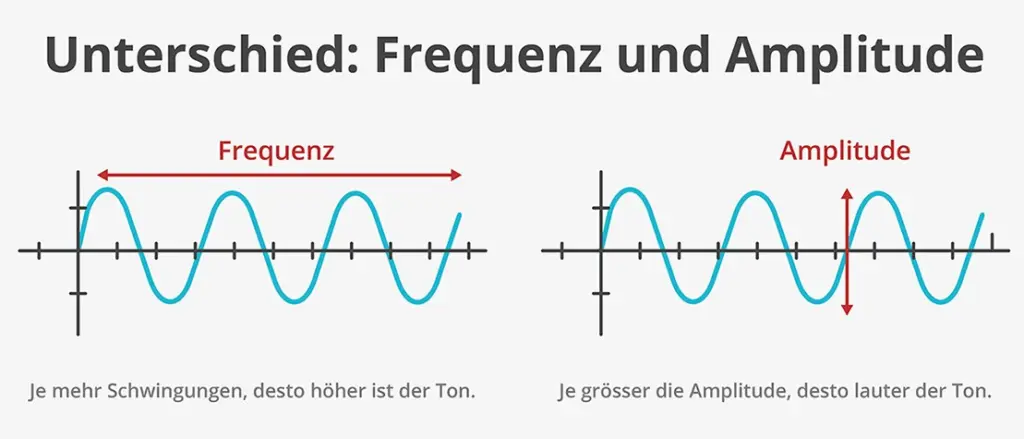

Wir haben zwei wichtige Eigenschaften einer elektrischen Schwingung kennengelernt:

- Amplitude: Der maximale Abstand von der Nulllinie bis zum höchsten oder tiefsten Punkt der Schwingung

- Frequenz: Die Anzahl der Schwingungen pro Zeit, die sich aus der Periodendauer ergibt

Beide Eigenschaften kann man beeinflussen, um Träger zu modulieren und so Informationen zu übertragen. Beide Modulationsarten werden im Amateurfunk verwendet, um Sprache, Bilder oder Texte zu übertragen:

- Amplitudenmodulation (AM), bei der die Amplitude verändert wird

- Frequenzmodulation (FM), bei der die Frequenz verändert wird

Es gibt auch noch weitere Modulationsarten und Übertragungsverfahren. Auf einige davon werden wir im weiteren Verlauf noch eingehen.

Amplitudenmodulation

Bei der Amplitudenmodulation (AM) wird ein Modulationssignal, z. B. ein Sprachsignal, durch Änderung der Amplitude auf den Träger aufmoduliert. Die Frequenz des Trägers wird bei AM nicht beeinflusst, sondern bleibt unverändert.

Den einfachsten und zugleich extremsten Fall haben wir mit der Übertagung von Morsezeichen mittels Continuous Wave (CW) schon kennengelernt. Das Ein- und Ausschalten des Trägers im Rhythmus der Bedienung der Morsetaste kann man auch als Wechsel zwischen minimaler und maximaler Amplitude beschreiben.

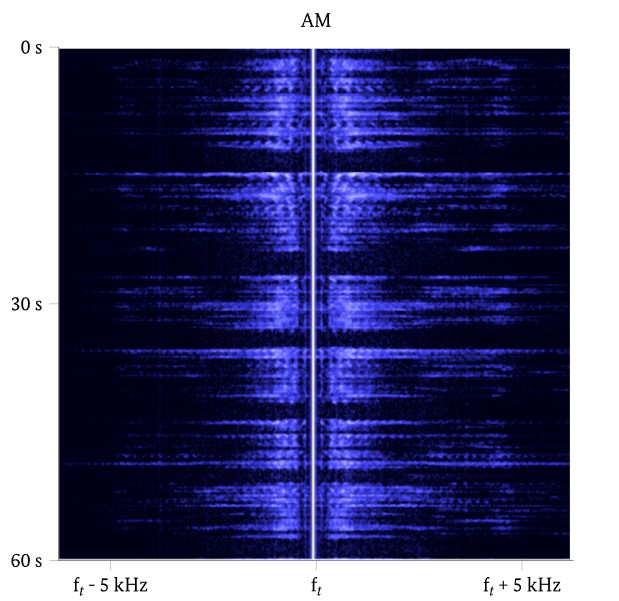

Um ein Sprachsignal mittels AM zu modulieren, wird auch der Bereich zwischen minimaler und maximaler Amplitude genutzt. Im Wasserfalldiagramm in der ersten Abbildung sehen wir ein amplitudenmoduliertes Sprachsignal. Man kann in der Mitte deutlich den Träger als schmale Linie mit konstanter Frequenz erkennen. Links und rechts vom Träger sieht man allerdings auch etwas, obwohl die Frequenz des Trägers gar nicht beeinflusst wurde!

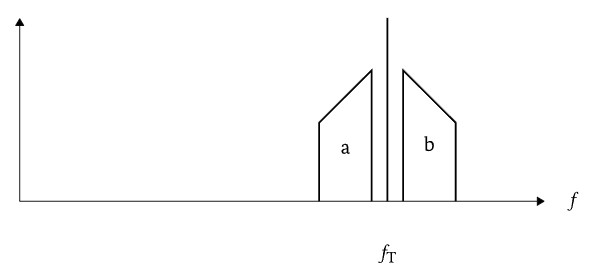

Dieser unerwartete Effekt entsteht dadurch, dass sich durch die Änderung der Amplitude die Form des Trägers ändert und er nicht mehr einer reinen Sinusschwingung entspricht. Die zusätzlichen Frequenzen bezeichnen wir als Seitenbänder. In diesen steckt die übertragene Information, also z. B. die Sprache. In Abbildung 54 sehen wir eine übliche symbolhafte Darstellung von AM mit dem Träger in der Mitte und den beiden Seitenbändern links und rechts davon.

Frequenzmodulation

Bei der Frequenzmodulation (FM) wird ein Modulationssignal durch Änderung der Frequenz auf den Träger aufmoduliert. Die Amplitude des Trägers wird hingegen nicht verändert und bleibt idealerweise konstant.

Einseitenbandmodulation (SSB)

Wir haben gelernt, dass bei Amplitudenmodulation zusätzlich zum Träger zwei Seitenbänder vorhanden sind. Diese werden unteres bzw. oberes Seitenband genannt. Wie in Abbildung zu sehen ist, befindet sich das „untere Seitenband“ in der Frequenz unterhalb des Trägers und das „obere Seitenband“ oberhalb. Im Englischen wird von „lower side band“ (LSB) für das untere und „upper side band“ (USB) für das obere Seitenband gesprochen.

Bemerkenswert ist, dass sich die gesamte Information des Modulationssignals komplett in den Seitenbändern befindet, und zwar identisch gespiegelt im unteren und oberen Seitenband. Der Träger selbst enthält gar keine Information! Eigentlich reicht es also, nur ein Seitenband auszusenden und auf den Träger und das andere Seitenband zu verzichten. Genau so wird es bei der Einseitenbandmodulation gemacht. Gebräuchlicher ist dafür die englische Bezeichnung single-sideband modulation, kurz SSB. Diese kann technisch beispielsweise dadurch realisiert werden, dass der Träger während der Modulation unterdrückt wird und man das gewünschte Seitenband ausfiltert.

Der Vorteil von SSB ist, dass keine Sendeleistung für den eigentlich überflüssigen Träger und das zweite Seitenband „verschwendet“ wird. Stattdessen kann die gesamte Sendeleistung für die Übertragung der Information genutzt werden.

Je nachdem welches Seitenband ausgesendet wird, bezeichnet man das Übertragungsverfahren als LSB oder USB. Bei LSB wird nur das untere Seitenband und bei USB wird nur das obere Seitenband ausgesendet. Die Auswahl des Seitenbands wird am Transceiver getroffen.

Bei SSB kommt es in Sprechpausen quasi zu keiner Aussendung mehr, da der Träger ja unterdrückt wird. Die bei SSB belegte Bandbreite entspricht der Bandbreite des aufmodulierten Signals. Bei den Beispieln für SSB also 2700 Hz und somit etwas weniger als die Hälfte der Bandbreite von AM.