AMATEURFUNK-GUIDE TEIL 1 - ERSTE SCHRITTE

ALLER ANFANG IST ... LEICHT!

In unserem ersten Teil des Amateurfunk-Guides geht es vor allem um eines – den Einstieg in das Thema Amateurfunk zu finden und die ersten Fachbegriffe kennenzulernen. Für den Anfang kannst Du z.B. einen Online-Stream anhören oder Dich etwas näher mit „WSJT“ beschäftigen. Außerdem bekommst Du einen ersten Eindruck davon, wie die Lizenzklassen eingeteilt sind, welche Ge- und Verbote es im Amateurfunk gibt und welche funktechnischen Kenntnisse für das Hobby Amateurfunk notwendig sind.

Also dann – viel Spaß beim 1. Teil des Amateurfunk-Guides!

EINFACH MAL REINHÖREN!

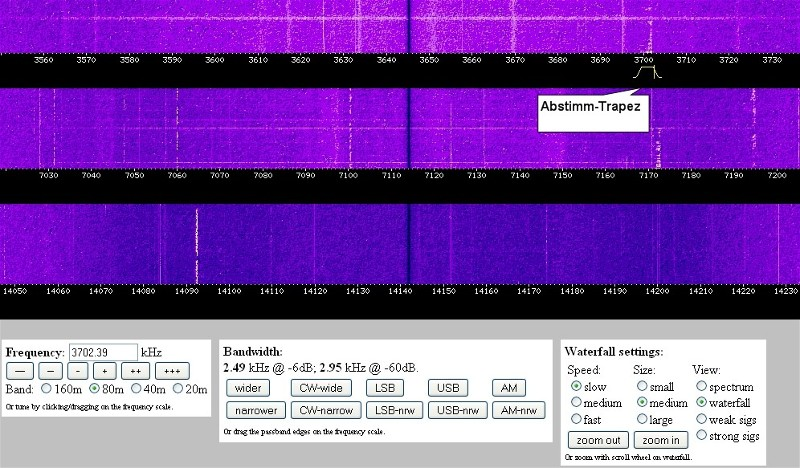

Amateurfunk kann man heutzutage zwar nicht mehr mit einem normalen Radio hören – dazu hat sich die Technik der verschiedenen Funkarten zu sehr weiterentwickelt; es sind mindestens Welt- oder Scannerempfänger notwendig. Wer erst einmal hören will, was auf den Amateurfunkbändern denn so geboten ist, muss dazu jedoch nicht erst Antennen und Empfänger kaufen: Es gibt über das Internet abhör- und fernbedienbare Kurzwellenempfänger („WebSDR“), mit denen man in den weltweiten Amateurfunk-Kurzwellen-Funkverkehr hineinhören kann sowie auch Streams von Analog- und Digital-Sprachumsetzern („Relais“) im UKW-Bereich. Bei Letzteren entfällt das für Funk-Neulinge vielleicht etwas verwirrende Einstellen der Empfangsfrequenz. Die Sprachwiedergabe ist hier analog klarer als digital, wo die Bandbreite deutlich geringer ist als am Telefon, um höhere Reichweiten zu erzielen, und die Funkamateure deshalb wie Computer klingen, dafür ohne Rauschen. Eine Übersicht solcher Online-Streams findet sich beispielsweise auf der Website websdr.org.

DU MUSST NICHT MORSEN KÖNNEN

Sprache ist aber nur eine Möglichkeit, sich beim Amateurfunk zu verständigen. Neben der klassischen Morsetelegrafie wie vor 100 Jahren – technisch besonders einfach, weil man den Sender nur ein- und ausschalten muss – gibt es zahlreiche schriftliche Übertragungsverfahren, von traditionellen wie dem Fernschreiben (RTTY) und Fax über Funk bis hin zu Packet-Radio und WSJT. Letzteres steht für „Weak Signal Communication by Joe Taylor“, einem Amateurfunker und Nobelpreisträger. Er entwickelte 2001 dieses Verfahren, um im Amateurfunk mit Computerunterstützung eigentlich unhörbare Signale weit unterhalb der Rauschgrenze zu übertragen. Dank WSJT ist es möglich, auch mit leistungsschwachen Funkanlagen rund um den Globus direkt zu funken, ohne Morsen zu lernen.

NIEDRIGE BANDBREITE BEDEUTET NICHT AUTOMATISCH LANGSAME ÜBERTRAGUNG

Große Reichweiten mit wenig Aufwand lassen sich mit niedrigen Bandbreiten, also langsamer Übertragung, erreichen. Es gibt aber auch breitbandige, „schnelle“ Übertragungen im Amateurfunk, sei es das Amateurfernsehen, das wie alle Varianten des Amateurfunks auch über Satellit möglich ist, oder das Hamnet, das Internet der Funkamateure, für das man keinen DSL-Anschluss oder Mobilfunkvertrag benötigt.

MENSCHEN ODER TECHNIK – WORUM GEHT ES BEIM AMATEURFUNK?

Die Antwort ist eindeutig – Um beides. Im Amateurfunk soll und darf es „menscheln“ – die weltweite Gemeinschaft der Funkamateure ist legendär. Von einfachen Arbeitern über Mönche bis zu Königen ist hier alles vertreten, Männer und Frauen, ein je nach Land vorgegebenes Mindestalter für den Erwerb der Amateurfunklizenz ist die einzige Einschränkung. Unter Begleitung Erwachsener dürfen jedoch auch Kinder schon ans Mikrofon. Weitere Informationen hierüber findest Du beim DARC – Deutschlands größten Amateurfunkverband, beim ÖVSV (Österreichischer Versuchssenderverband sowie bei der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure (USKA) und anderen europäischen Verbänden.

DIE VERTEILUNG DER FREQUENZBEREICHE

Die Amateurfunkprüfung ist vorgesehen, weil freie Funkfrequenzen ein begrenztes Gut sind, mit dem andere, z.B. im Mobil- oder Betriebsfunk, viel Geld verdienen können. Die Funkamateure müssen daher nachweisen, dass sie „ihre“ Frequenzbereiche, die ihnen vor gut 100 Jahren zugeteilt wurden, auch weiterhin verdienen. Damals galten alle Frequenzen oberhalb der Lang- und Mittelwelle mangels Reichweite als uninteressant. Dann entdeckten die Funkamateure, dass sich auf Kurzwelle mit wesentlich geringerem Aufwand weltweite Funkverbindungen aufbauen ließen, und prompt wollte man ihnen die plötzlich so wertvollen Frequenzen wieder wegnehmen und überließ ihnen nur noch die heutigen Amateurfunkbänder.

VERBOTE UND GEBOTE IM AMATEURFUNK

Damit diese Bänder nicht auch noch verloren gehen, sind bestimmte Inhalte im Amateurfunk nicht erlaubt. Einerseits berufliche, kommerzielle Kommunikation, damit nicht plötzlich z.B. Speditionen die knappen Amateurfunkfrequenzen belegen, um Geld zu sparen. Zum anderen politische Inhalte, damit auch Menschen aus weniger freien Ländern ohne Einschränkungen am Amateurfunk teilnehmen können. Wer seine Lieblingsmusik anderen vorspielen möchte, ist hier ebenso fehl am Platz – sonst wären alle Amateurfunkfrequenzen Tag und Nacht von Hobby-DJs belegt. Und zugegeben, für Musikübertragungen sind die Amateurfunkgeräte auch nicht gedacht. Aber alles andere ist ok, also „unwichtige Nachrichten“, für die sich ein Anruf nicht lohnen würde. Da jeder mithören kann und soll, ist es auch sinnvoll, keine allzu persönlichen Dinge über Amateurfunk zu besprechen. Etwas, woran viele auch bei den „Sozialen Medien“ im Internet denken sollten… Aber eigentlich geht es darum, experimentieren zu können. Während man an allen anderen Funkgeräten, seien es Rundfunksender, Betriebsfunkgeräte, Mobiltelefone oder Jedermannsfunkgeräte (CB, Freenet etc.) nichts verändern und auch keine beliebigen Antennen anschließen darf, ist dies beim Amateurfunk ausdrücklich erlaubt und erwünscht.

EIN GEWISSES GRUNDVERSTÄNDNIS DER FUNKTECHNIK IST NICHT NUR FÜR DIE PRÜFUNG NOTWENDIG

Da ein gewisses funktechnisches Grundverständnis notwendig ist, wird dies neben der Betriebstechnik (also dem „Benehmen“ am Funkgerät) und der Gesetzeskunde in der Amateurfunkprüfung abgefragt. Allerdings ist die Technikprüfung für die Einsteigerklasse E mit immerhin schon bis zu 100 W Sendeleistung stark vereinfacht. Wer später doch die „große“ A-Lizenz erwerben möchte, kann dies jederzeit durch Ablegen der umfangreicheren Technikprüfung nachholen. Kataloge mit allen Prüfungsfragen können übrigens vorab bei der Bundesnetzagentur eingesehen werden. Ähnliche Lizenzklassen gibt es auch in der Schweiz und in Österreich.

Im Sommer 2024 wurde die neue N-Lizenz eingeführt, die speziell für Jugendliche und Neulinge im Amateurfunk konzipiert ist und eine maximale Sendeleistung von 10 W sowie eine vereinfachte Technikprüfung umfasst. Auch für diese Lizenzklasse können vorab Fragenkataloge bei der Bundesnetzagentur eingesehen werden.

FAZIT: FÜR JEDEN IST ETWAS DABEI!

Ob man lieber alleine an neuen Technologien tüftelt oder mit anderen Funkamateuren an Wettbewerben teilnimmt, für jeden findet sich eine interessante Nische. Und auch hier kann er allein von zu Hause oder von einem besonderen Ort wie einem hohen Berg aus teilnehmen, aber auch mit anderen aus seinem Amateurfunkverein eine Gemeinschaftsstation im Clubhaus, auf der grünen Wiese oder als Expedition in fremden Ländern betreiben. Auch Sport und Gesundheit kommen nicht zu kurz, zum Beispiel bei Fuchsjagdwettbewerben, bei denen nicht Waldtiere, sondern zuvor versteckte Sender gefunden werden müssen.