Traps und Spulen – Die Antennen-Geheimwaffe auf engem Raum

Antennenlösungen für beengte Platzverhältnisse

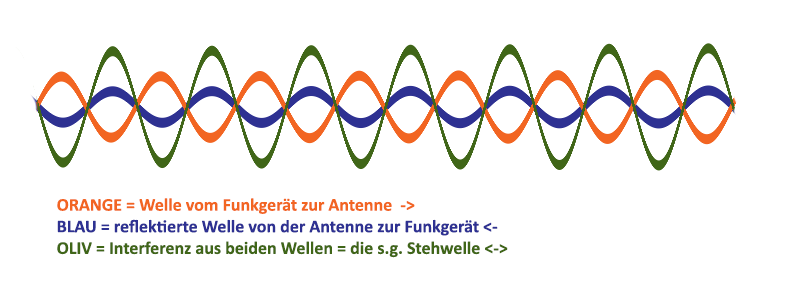

Reine Verlängerungsspulen sind prädestiniert für die langwelligen Amateurfunkbänder, weil dort das Problem der zu kurzen Antennenlängen durch unzureichende Platzverhältnisse am größten ist. Sie sind leider immer nur in einem Frequenzband wirksam. Die im englischen Sprachraum als Trap-Antennen bezeichneten Sperrkreisdipole sind ausgesprochene Multiband-Antennen und bieten je nach Anzahl der Sperrkreise Resonanzen in mehreren Amateurfunkbändern. Die Probleme, die bei einem eventuellen Selbstbau auftreten können, werfen ein Schlaglicht auf die Kriterien, die an diese Antennen zu stellen sind. Damit erhalten Sie Hintergrundwissen, das Ihnen bei der Kaufentscheidung für ein kommerziell hergestelltes Produkt hilfreich wird.

So wird aus einer zu kurzen Antenne ein Resonanzwunder

Zu kurze Antennen, wie Dipole und anderweitige Drahtantennen, sowie Vertikalstrahler, müssen durch entsprechende Maßnahmen elektrisch wieder verlängert werden. Der verkürzte Strahler selbst ist nämlich nicht mehr auf der angestrebten Frequenz in Resonanz. Seine Eigenresonanz liegt je nach Verkürzung entsprechend höher. Ohne weitere Maßnahmen ist der Speisepunktwiderstand einer zu kurzen Antenne nicht mehr reell, sondern besitzt einen kapazitiven Blindanteil. Durch einen induktiven Blindwiderstand mit gleichem Betrag, also einer Spule entsprechender Induktivität, lässt sich der kapazitive Blindwiderstandsanteil kompensieren. Der komplexe Fußpunktwiderstand der Antenne wird auf der gewünschten Arbeitsfrequenz wieder reell, die Resonanz ist wieder hergestellt. Soweit – so gut.

Warum kürzere Antennen schnell an Effizienz verlieren

Leider wachsen auch die Bäume im Antennenwald nicht in den Himmel. In der Praxis haben sich Dipole mit einer Verkürzung auf bis zu maximal 50 % ohne gravierend schlechtere Ergebnisse gut bewährt. Der Strahlungswiderstand nimmt mit zunehmender mechanischer Verkürzung rapide ab. Das Verhältnis des Strahlungswiderstands zum ohmschen Verlustwiderstand bestimmt jedoch den Wirkungsgrad der Antenne. Schnell hat die Summe der Verlustwiderstände den Strahlungswiderstand überrundet, und der Wirkungsgrad sinkt unterhalb von 50 %. Neben dem ohmschen Wirkwiderstand des Antennenleiters und anderen Verlusten sitzt der Löwenanteil der Verlustwiderstände in den Verlängerungsspulen selbst.

Was eine gute Verlängerungsspule wirklich ausmacht

Die Spulen müssen eine möglichst hohe Güte haben. Das bedeutet für die Konstruktion von Verlängerungsspulen und Spulen für Sperrkreise: großer Drahtquerschnitt, gute Leitfähigkeit (Oberfläche ggf. versilbert), Wicklung mit Windungsabstand (wg. Proximity-Effekt) und ein optimaler Formfaktor von 1:2 (Durchmesser zu Längenverhältnis). Letzterer garantiert unter anderem, dass für eine bestimmte Induktivität die geringst notwendige Drahtlänge für die Spulenwicklung benötigt wird. Sogenannte Luftspulen, also selbsttragende Spulen oder Stegspulen, erreichen die höchste Güte. Bei Zylinderspulen auf Wickelkörpern ist die HF-Tauglichkeit des Materials zu beachten, hier steht immer noch Keramik an erster Stelle. Lange und dünne Verlängerungsspulen, deren Länge ein Vielfaches ihres Durchmessers beträgt, sind deshalb mit Misstrauen zu begegnen. Sie widersprechen allen Regeln der Konstruktion einer optimalen Verlängerungsspule.

Die Position der Spule entscheidet über Effizienz und Verlust

Die Verlängerungswirkung einer Spule ist direkt am Einspeisepunkt, wo im Strombauch der höchste Strom fließt, am größten. Folglich bedarf es an dieser Stelle der kleinst nötigen Induktivität, also der geringst nötigen Windungszahl, um die gewünschte elektrische Verlängerungswirkung zu erzielen. Wenn man sich den Stromverlauf eines Halbwellendipols ansieht, ist dies auch einleuchtend. Der Strom ist hier am größten, und der Spulendraht muss eine größere Drahtstärke aufweisen, um die Verluste gering zu halten.

Rückt man die Spule dagegen auf dem Strahler weiter nach außen (oder oben), muss die Induktivität der Spulen vergrößert werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Folglich benötigen die Spulen mehr Windungen, womit die ohmschen Verluste ansteigen. Dafür wirkt allerdings der zum Ende des Strahlers abnehmende Strom wieder etwas entgegen.

Ein guter Kompromiss ist deshalb das Einfügen der Verlängerungsspulen, vom Speisepunkt aus gesehen, nach dem ersten Drittel der Strahlerlänge. Aus der Sicht des Selbstbaus ist es wohl auch praktischer, eine Spule mit wenigen Windungen eines dickeren Drahtes anzufertigen, als mit vielen Windungen eines dünnen Drahtes herumzuhantieren. Zumal eine Spule hoher Induktivität und Güte ein großvolumiges Bauteil werden müsste und im Zuge einer Drahtantenne schlecht unterzubringen wäre.

Warum die W3DZZ bis heute Kultstatus hat

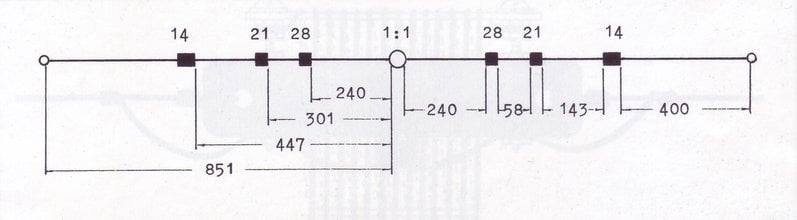

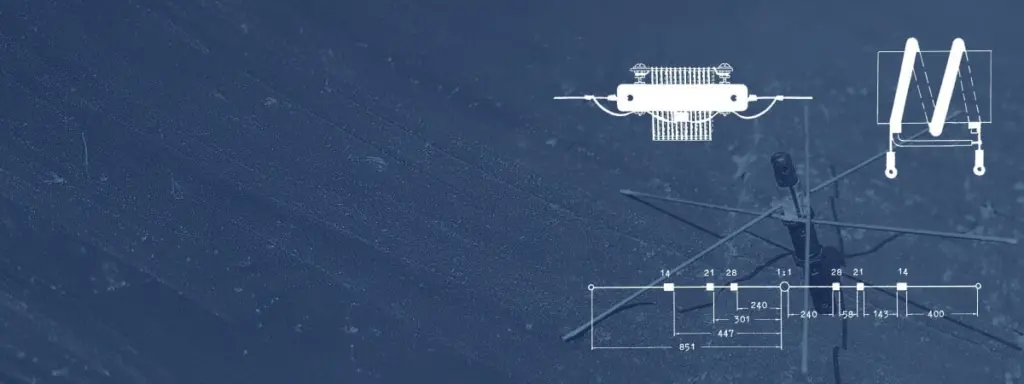

Seit Verbreitung der W3DZZ in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erfreuten sich Sperrkreisdipole zunehmend großer Beliebtheit. Vor allem als Multibandantenne für das 80- und 40-m-Band hat sie sich einen Namen gemacht.

Mutter aller Sperrkreisdipole – die W3DZZ

Die Sperrkreise sind fest auf die Bandmitte bei 7,1 MHz abgestimmt. Sie bilden quasi einen „selektiven Isolator“, denn der Parallelschwingkreis ist im Resonanzfall hochohmig. Die äußeren Abschnitte der Antennen sind deshalb auf dieser Frequenz wirkungslos, die inneren Abschnitte arbeiten als normaler Halbwellendipol im 40-m-Band. Unterhalb der Resonanz von 7 MHz arbeiten die Sperrkreise induktiv als Verlängerungsspulen und bringen den gesamten Strahler auf Resonanz im 80-m-Band. Hier arbeitet der Dipol als elektrisch, also induktiv verlängerter Halbwellendipol. Oberhalb von 7 MHz verhalten sich die Sperrkreise kapazitiv und damit elektrisch verkürzend. Infolgedessen arbeitet die W3DZZ auf 20 m als 1,5-, auf 15 m als 2,5- und auf 10 m als 3,5-Lambda-Strahler in den Oberwellenresonanzen.

Die W3DZZ und ihre Grenzen auf den oberen Bändern

Auf jeden Fall ist für 80 und 40 m ein brauchbarer Kompromiss herzustellen, die gewünschten Resonanzen liegen immer in den Bandbereichen. Inklusive der oberen Bänder wird dieses Unterfangen jedoch schwierig, ja fast unmöglich. Zumindest im 10-m-Band wandert die Resonanz immer über das obere Bandende hinaus. Trotz zahlreicher Varianten ist es nicht möglich, die Resonanzen für alle drei oberen Bänder auf die Bandmitte zu bekommen. Nach dem Prinzip der W3DZZ gibt es zahlreiche andere Bandkombinationen. Leider wachsen im Gegenzug mit der Anzahl der Sperrkreise die Schwierigkeiten bei der Längenbemessung der einzelnen Strahlerabschnitte.

Die ideale Sperrkreis-Antenne ist daher nicht nur im Selbstbau problematisch. Einigermaßen treffsicher ist immer nur eine Zweibandversion, wie die klassische W3DZZ für 80 und 40 m oder als kleinere Version z. B. für 40 und 20 m. Wer bereits auf den unteren Bändern eine W3DZZ benutzt, ist mit einem zweiten Sperrkreisdipol exklusiv für die oberen Bänder 30 bis 10 m besser beraten.

Vor allem im Selbstbau ist die wetterfeste und elektrisch einwandfreie Ausführung der Sperrkreise ein Schwachpunkt dieses Antennentyps. Als Gehäuse für konventionell aufgebaute Sperrkreise eignen sich größere Abflussrohrmuffen mit den dazugehörigen Verschlusskappen. Selbst kommerziell hergestellte Produkte früherer Jahre hatten mit „abgesoffenen“ Sperrkreisen zu kämpfen, weshalb man von der einst völlig geschlossenen Bauweise auf eine offene Bauweise überging. Sowohl der Selbstbau als auch die kommerzielle Fertigung von Sperrkreisantennen erfordert die Berücksichtigung zahlreicher Kriterien:

- Auswahl zweckmäßiger LC-Verhältnisse der Sperrkreise

- Einhaltung der geforderten Sperrkreisfrequenzen

- Verlustarme Spulen

- Spannungsfeste und HF-geeignete Kreiskondensatoren

- Hohe Kreisgüte und Temperaturkonstanz

- Witterungsfeste Konstruktion

- Korrekte Platzierung des Sperrkreises im Strahler und richtige Längenbemessung der unterschiedlichen Abschnitte

Beim Längenabgleich der Strahlerabschnitte und dem Abgleich der Sperrkreise immer von innen nach außen arbeiten. Der innere Dipol bildet immer den Ausgangspunkt!

Eine komplett selbst gebaute Sperrkreisantenne mit mehreren in den Strahler eingefügten Sperrkreisen gerät zu einem umfangreichen Vorhaben, das man kaum noch als einfach zu realisierendes Selbstbauprojekt bezeichnen kann. Ohne Erfahrung im Selbstbau von Sperrkreisen sollte man sich vorerst allenfalls eine Zweibandversion wie die W3DZZ zum Ziel setzen.

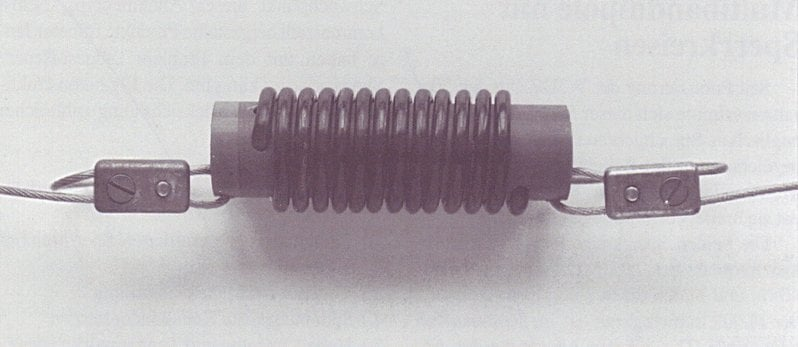

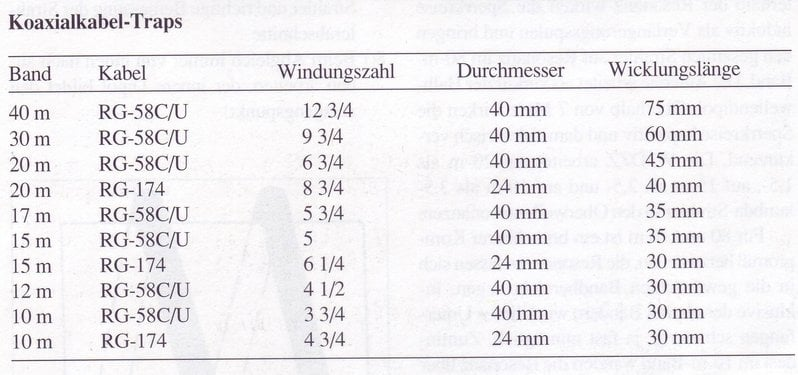

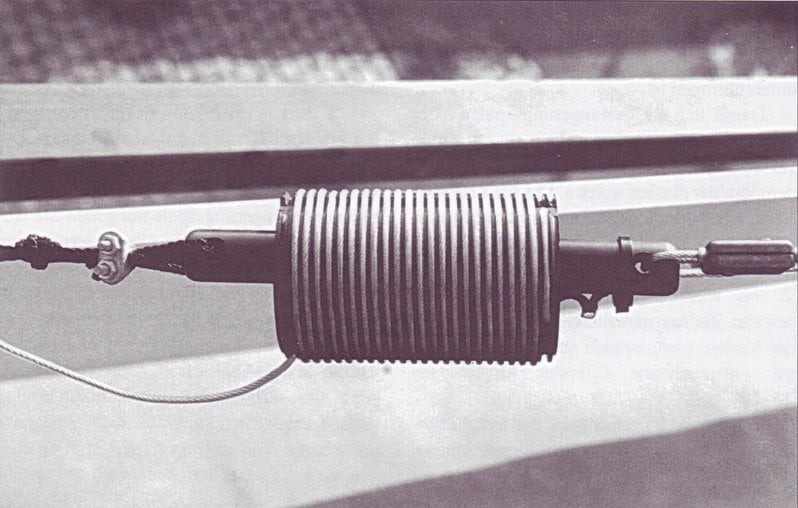

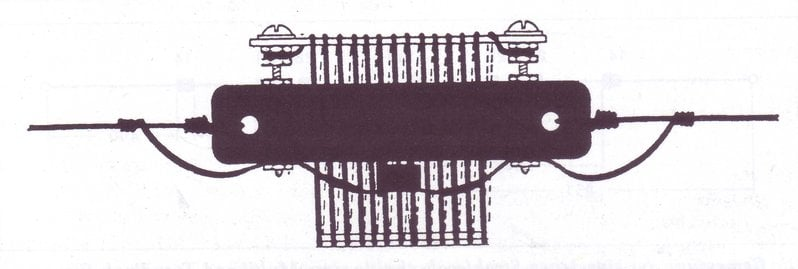

Einfach und effektiv: Sperrkreise aus Koaxialkabel

Ein hochspannungsfester Kondensator kann auch durch ein zur Spule parallel geschaltetes, offenes Ende Koaxialkabel dargestellt werden. Das Koaxialkabel RG-58CU aus Polyethylen besitzt eine Kapazität von circa 100 pF pro Meter. Durch eine entsprechende Längenbemessung sind beliebige Kapazitätswerte darstellbar.

Hochwertige Sperrkreise lassen sich verblüffend einfach nach W3JIP ganz aus Koaxialkabel herstellen. Ein zur Spule aufgewickeltes Ende des Koaxialkabels bildet mit seinem Außenmantel die Induktivität. Der an der Induktivität unbeteiligte Innenleiter wirkt bei entsprechender Beschaltung (Anschluss an einer Seite am Außenmantel) als Kondensator. Mit dieser simplen Konstruktion schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe.

Die Spule erreicht durch den großflächigen Außenleiter eine hohe Güte, der Kabelkondensator eine große Spannungsfestigkeit. Bei einfachster Bauweise kommt man in den Genuss von Temperaturkonstanz, Durchschlagsfestigkeit und hoher Kreisgüte. Ein gewisser Nachteil ist, dass sich das LC-Verhältnis und die Resonanzfrequenz nur in relativ engen Grenzen variieren lassen. Ein Feinabgleich ist lediglich durch Verschieben der Spulenwindungen möglich. Mechanische Probleme bestehen in der Fixierung des Koaxialkabels auf dem Wickelkörper und der Abdichtung der Kabelenden. Hier eignen sich vor allem Zweikomponentenkleber, Stabilit, UHU-Plus und Gießharze.

Es kursieren Bauvorschläge und Bemessungsdaten für das 6-mm-Koaxialkabel RG-58-CU und für das 2,5 mm dicke RG-174. Mit dem RG-58 sind Sperrkreise für höhere Leistungen machbar. Das RG-174 erlaubt besonders kleine und leichte Bauweisen für den QRP-Betrieb.

Kapazitive Antennenverlängerung

Es gibt einen weiteren, aus elektrischer Sicht sogar noch besseren Weg, eine mechanisch verkürzte Antenne, ob Vertikalstrahler oder Dipol, durch die kapazitive Belastung der Strahlerenden elektrisch zu verlängern. Ein Kondensator mit Luftdielektrikum, also auch eine Endkapazität, ist nahezu verlustfrei. Anders als bei dem Einsatz einer Verlängerungsspule bleibt der Strahlungswiderstand und der Wirkungsgrad einer kapazitiv belasteten Antenne weitestgehend erhalten. Die Einengung der Bandbreite eines mechanisch zu kurzen Strahlers wird durch die kapazitive Belastung weitgehend kompensiert. Da hätten wir endlich das „Gelbe vom Ei“, wenn nicht die Mechanik wieder einmal das elektrisch optimale in seine natürlichen Schranken verweisen würde.

Die Verlängerungswirkung einer Kapazität ist am Spannungsbauch einer Antenne am größten. Das Problem besteht darin, eine genügend große Kapazität am Strahlerende anzubringen. Eine Endkapazität lässt sich in Scheiben, Reusen- oder Sternform darstellen. Eine geschlossene, metallische Scheibe scheidet aus Gewichtsgründen und der großen Windlast aus. In der Form einer Reuse könnte man bei fast gleichem Aufwand den ganzen Strahler in dieser Form konstruieren.

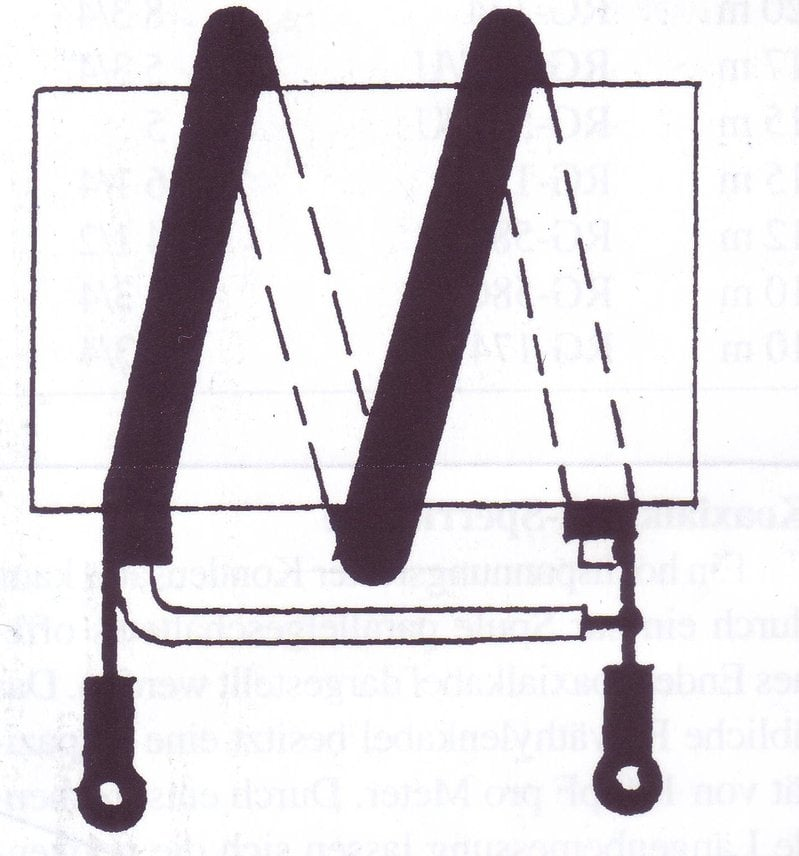

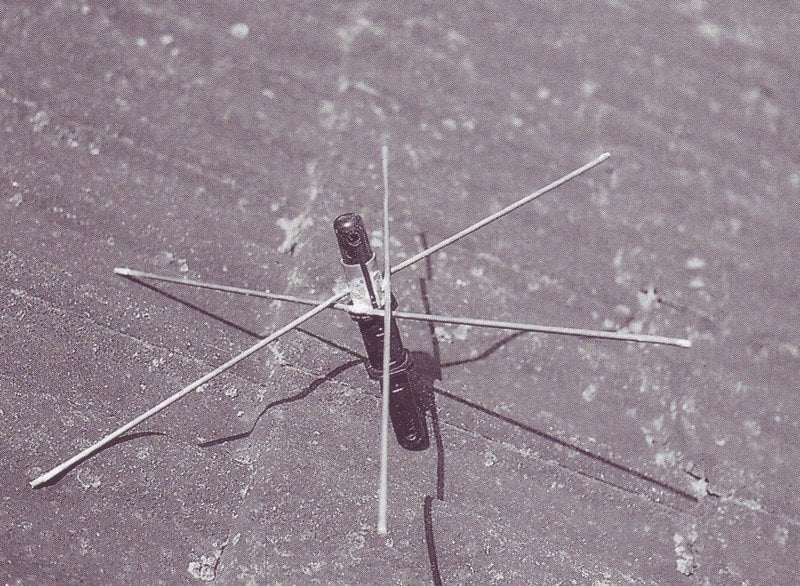

Ideale Sternform für eine effiziente Endkapazität

Die Sternform erfüllt die Bedingung, dass alle Einzeldrähte oder Speichen der Endkapazität untereinander und zum Strahler so weit wie möglich entfernt sind und somit die größtmögliche Endkapazität bilden. Drei Einzeldrähte oder Speichen reichen dazu bereits als minimale Anforderung aus. Teilt man den zur vollen Länge fehlenden Strahlerabschnitt durch 3, erhält man annähernd die Länge einer einzelnen Speiche. In ihrem Kreuzungspunkt müssen die drei Speichen miteinander sowie mit dem Ende des Strahlers elektrisch und mechanisch einwandfrei verbunden sein. Nicht zuletzt aus Gewichtsgründen sind dünne Speichen aus Aluminiumrohr ideal. Speichen aus Kupferrohr oder Messing lassen sich einwandfrei durch Löten miteinander verbinden. Kupferrohr ist ohne ausreichenden Querschnitt zu weich. Messing hingegen lässt sich problemlos löten und ist in Form von Schweißdrähten als Meterware erhältlich.

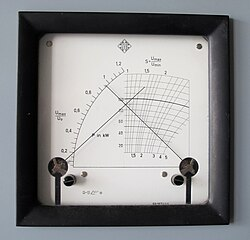

Warum ein gutes SWV nicht immer eine gute Antenne bedeutet

Sowohl induktiv verlängerte als auch kapazitiv belastete Antennen haben oftmals nur kleine Strahlungswiderstände weit unterhalb von 50 Ohm. Wenn sie sich ohne Weiteres trotzdem bei einem guten SWV von nahe 1,0 mit einem 50-Ohm-Koaxialkabel speisen lassen, ist dies zwar auf den ersten Blick erfreulich, aber dennoch kein gutes Zeichen! Das Speisekabel sieht am Einspeisepunkt die Summe aus dem Strahlungswiderstand und der Summe der ohmschen Verlustwiderstände, die in diesem Fall nahezu in 50 Ohm erreichen. SWV gut – Abstrahlung schlecht. Denn nur die Leistung, die am Strahlungswiderstand abfällt, wird auch abgestrahlt, der größte Leistungsanteil entfällt hier auf die Verlustwiderstände und wird in Wärme umgesetzt.

Erreicht das SWV hingegen trotz korrekter Resonanz der Antenne nur einen minimalen Wert von 1,5 oder 2,0 – denkt man meistens, dass da irgendetwas nicht stimmt oder die Antenne nichts taugt. Im Idealfall ist dies aber ein Indiz dafür, dass die Verlustwiderstände nur sehr gering sind – und die Summe von Strahlungswiderstand und Verlustwiderstand deutlich unter 50 Ohm liegt. Eine Verbesserung des SWV durch Längenkorrekturen am Strahler ist dann zwar oft die übliche Reaktion, aber leider der völlig falsche Weg. In diesem Fall darf nur noch durch geeignete Anpassungsmaßnahmen zwischen Speisepunkt und Koaxialkabel eine Optimierung der Anpassung erfolgen! Alles andere verbessert scheinbar das SWV – macht die Antenne aber schlechter.

Top-Loading als effektive Methode für Vertikalstrahler

Eine Verlängerungsspule am Strahlerende mit einer als Abschluss daran angefügten Dachkapazität erhöht den Antennenstrom auf der darunter liegenden freien Strahlerlänge. Dieses sogenannte Top-Loading sorgt stets für einen möglichst großen Anteil des Strombauchs auf der aktiven freien Strahlerlänge. Aus mechanischen Gründen – u.a. wg. des Gewichts, kam diese Methode fast nur bei Vertikalstrahlern zum Einsatz, so zum Beispiel an Bord von Seeschiffen bei vertikalen MW/KW-Antennen im einstigen terrestrischen Seefunk.