Betriebsabwicklung

Funkverbindungen finden meist wechselseitig auf einer Frequenz statt. D. h. eine Station sendet, während die andere Station hört. Wenn beide gleichzeitig senden, hört keine von beiden. Daher ist es wichtig, dass eine gewisse Ordnung beim Ablauf einer Funkverbindung, der sogenannten Betriebsabwicklung, herrscht.

Bei vielen Funkdiensten ist die Betriebsabwicklung ganz genau vorgeschrieben, z. B. im Flugfunk, bei der Polizei, der Feuerwehr oder den Rettungsdiensten. Im Amateurfunk gibt es keine verpflichtenden Vorgaben zur Betriebsabwicklung. Es muss nur das Rufzeichen ordnungsgemäß genannt werden. Aber auch im Amateurfunk ergibt es Sinn, wenn man sich an der üblichen Betriebsabwicklung orientiert und die geläufigen Abkürzungen kennt. Daher gibt es auch einen eigenen Prüfungsteil „Betriebliche Kenntnisse“.

Alle Funkamateure nutzen die zur Verfügung stehenden Frequenzen gemeinsam. Es gilt hier das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Daher sollte man, bevor eine Funkverbindung begonnen wird, erst einige Zeit hören, ob die Frequenz nicht schon von einer anderen Station verwendet wird. Um ganz sicherzugehen, sollte dann noch zwei- bis dreimal kurz gefragt werden, ob die Frequenz frei ist.

Wenn darauf keine Antwort folgt, kann davon ausgegangen werden, dass die Frequenz nicht belegt ist. Jetzt kann man selber eine Funkverbindung beginnen. Wie beim Telefon nennt sich das Anruf. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den allgemeinen Anruf und den gezielten Anruf:

- Mit einem allgemeinen Anruf fordert man alle Stationen, die einen hören können, zur Antwort auf. Die internationale betriebliche Abkürzung für den allgemeinen Anruf ist CQ. Wird CQ englisch ausgesprochen (etwa „si-kju“), dann klingt es genauso wie „seek you“ (etwa „sik-ju“), also „suche dich“. Im deutschsprachigen Funkverkehr wird anstelle von CQ auch die Floskel „Allgemeiner Anruf“ verwendet.

- Bei einem gezielten Anruf hingegen möchte man die Antwort einer bestimmten Station.

Die Antwort erfolgt bei allgemeinen und gezielten Anrufen auf die gleiche Art. Man nennt erst das Rufzeichen der anrufenden Station und dann das eigene Rufzeichen.

Offene Sprache

Eine Besonderheit im Amateurfunk ist die Verpflichtung zu offener Sprache. Das bedeutet, dass es unzulässig ist, Verschleierungsverfahren wie geheime Codes zu verwenden, die dazu dienen, dass Zuhörer nicht verstehen, worüber sich ausgetauscht wird. Digitale Kodierungen, Morsezeichen und Abkürzungen sind jedoch zulässig, wenn sie nicht dazu dienen, dass andere die Inhalte nicht verstehen können.

Pile-up

Wenn auf Kurzwelle eine besondere oder seltene Station ruft, dann dauert es oft nicht lange, bis sich diese Information über das Internet verbreitet. Plötzlich versuchen dutzende oder hunderte Funkamateure gleichzeitig auf die Rufe dieser Station zu antworten. Ein sogenanntes Pile-Up entsteht.

Je mehr Funkamateure gleichzeitig auf einen CQ-Ruf antworten, umso schwieriger wird es, einzelne Rufzeichen zu verstehen. Für ein geordnetes Abarbeiten von Pile-Ups haben sich daher bestimmte Techniken entwickelt:

- Aufruf nach Ziffern: Der CQ-Ruf wird auf bestimmte Ziffern im Rufzeichen beschränkt, beispielsweise durch „only number 5“ (nur Ziffer 5) auf Rufzeichen, die eine 5 zwischen Präfix und Suffix enthalten. Wenn sich alle an die Aufforderung halten, antworten im Schnitt nur noch ein Zehntel der interessierten Funkamateure gleichzeitig. Die Ziffern werden in der Regel der Reihe nach aufgerufen.

- Aufruf nach Ländern oder Kontinenten: Wird z. B. mit dem Zusatz „Asia only“ gerufen, sollen nur Stationen aus Asien antworten.

- Listenbetrieb: Eine andere Station nimmt die Kontaktwünsche auf und erstellt eine Liste, die von der begehrten Station abgearbeitet wird.

- Split-Betrieb: Es soll auf einer anderen Frequenz geantwortet werden als gerufen wird. Dieses Verfahren behandeln wir erst nach den folgenden Fragen im nächsten Abschnitt näher.

Der Begriff Pile-Up kommt vom englischen Verb „to pile up“, was soviel bedeutet wie „sich aufstapeln“ oder „sich türmen“. Was sich hier aufstapelt oder türmt, sind die immer mehr werdenden Funkamateure, die alle das gleiche Ziel verfolgen: Eine Verbindung mit der begehrten Station herzustellen.

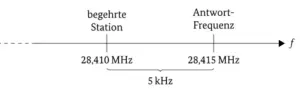

Split-Verkehr

Eine besondere Technik, die von begehrten Stationen oft angewendet wird, ist der Split-Verkehr. Bei diesem empfängt die begehrte Station auf einer anderen Frequenz als sie sendet. Die CQ-rufende Station kündigt den Split-Verkehr mit Hinweis auf die Frequenz oder den Frequenzbereich an, in dem sie empfängt. Die Angaben erfolgen immer in kHz.

Contest

Im Amateurfunk finden auch Wettbewerbe statt, die als Contest bezeichnet werden. Zusammenfassend gesagt, ist es das Ziel jedes Contests, möglichst viele Funkverbindungen in einer begrenzten Zeit herzustellen. Conteste dienen dem sportlichen Wettkampf, aber auch dazu, die eigene Amateurfunkstation und Betriebsabwicklung zu verbessern. Jeder Contest unterliegt Regeln, die der Veranstalter in einer Ausschreibung festlegt.

Anrufe im Rahmen eines Contests enthalten immer den Hinweis „Contest“ bzw. in Telegrafie „Test“. Daran ist sofort zu erkennen, dass die rufende Station an einem Contest teilnimmt. Nimmt beispielsweise DD4UQ portabel am beliebten Fieldday-Contest in Telegrafie teil, könnte sein Ruf „CQ FD DD4UQ/P TEST“ lauten.

Es ist wichtig, vor der Teilnahme an einem Contest die Ausschreibung zu lesen. Darin finden sich wichtige Angaben zum Zeitraum und die zu nutzenden Frequenzbereiche sowie darüber, welche Informationen in jeder Verbindung ausgetauscht werden müssen. Ein Contest könnte beispielsweise den Austausch von Rufzeichen, Rapport und Maidenhead-Locator verlangen, während ein anderer Contest neben Rufzeichen und Rapport eine fortlaufende Nummer oder das Alter verlangt.

In der Ausschreibung ist auch festgelegt, nach welchen Regeln die Teilnehmer hinterher bewertet werden, um den Gewinner und eine Rangliste zu ermitteln. Werden die Regeln nicht eingehalten, wird also z. B. zur falschen Zeit oder im falschen Frequenzbereich gesendet oder werden nicht alle geforderten Informationen ausgetauscht, können die entsprechenden Verbindungen nicht gewertet werden oder es kommt zum Punktabzug.

Jede Funkverbindung und der Austausch der Informationen sollte im Contest so kurz wie möglich gehalten werden, damit in der vorgegebenen Zeit so viele Verbindungen wie möglich erreicht werden können.

Fuchsjagd (ARDF)

Eine weitere Art von Wettbewerb ist das Amateur Radio Direction Finding (ARDF). Es handelt sich dabei um Peilwettbewerbe, die im deutschsprachigen Raum meist als Fuchsjagd bezeichnet werden. Die „Füchse“ sind kleine versteckte Sender, die von den Teilnehmern mittels Peilempfängern gefunden und zu Fuß angelaufen werden müssen. Gewonnen hat der Erste, der den Zielpunkt erreicht, nachdem er alle Füchse gefunden hat.

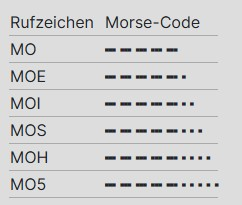

Die Füchse senden in zeitlichem Wechsel – beispielsweise für eine Minute – jeweils ein anderes, spezielles Rufzeichen in CW-Morsetelegrafie aus. In der Tabelle sind alle sechs Rufzeichen aufgeführt, die von der Bundesnetzagentur speziell für Fuchsjagdsender zugeteilt sind.

SSTV

Neben der Übertragung von Sprache, Tönen und Texten erfreut sich im Amateurfunk auch die Übertragung bewegter oder feststehender Bilder großer Beliebtheit. Beim Slow-Scan-Television (SSTV) werden stehende Bilder mit geringer Auflösung übertragen. Ein Beispiel ist in Abbildung zu sehen. Rufzeichen und Rapporte werden bei SSTV einfach als Text in die Bilder reingeschrieben.

SSTV wurde als eigenständige Entwicklung des Amateurfunks erstmals 1958 durch amerikanische Funkamateure praktiziert. Bei den Bildern verwendet man meistens Fotos vom Shack, der Antennenanlage oder der Landschaft aus der eigenen Umgebung.